静電気ってなぜ起こる?

現場での“見えないトラブル”を防ぐ第一歩

◆乾燥した季節、ドアノブに触れた瞬間に「パチッ」。

誰しも一度は経験したことがある、この「パチッ」とくる静電気。

冬場のエレベーターのボタン、車のドア、オフィスの机の端など、日常生活のあらゆる場所で私たちを驚かせます。

けれど、そんな“ちょっとした不快感”で済むのは家庭や日常シーンの話。

製造現場や物流倉庫、粉体処理のライン、電子機器を扱う工場では、静電気が思わぬトラブルの引き金となり、大きな損失や事故の原因になることもあるのです。

この記事では、「そもそも静電気とは何か?」という基本から、静電気が現場に与える影響、そしてその対策の考え方についてわかりやすく解説します。

◆静電気とは?

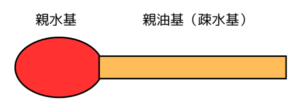

静電気とは、物質の表面に「電気がたまっている状態」のことです。

ふだん私たちの身の回りにある物体は、正(+)と負(-)の電気がバランスを保った状態になっています。

ところが、ある物体同士がこすれたり、離れたりすることで電子が一方の物質に移動し、電荷のアンバランスが生じます。

こうして余分な電荷が蓄積されると「帯電(たいでん)」という状態になり、これが静電気の正体です。

◆なぜ静電気は起こるの?

静電気の主な原因は、「摩擦」「接触と分離」「誘導」などです。中でも最も一般的なのが「摩擦帯電」です。以下のような現象が代表例です。

- プラスチックとフィルムが擦れる

- 化学繊維の衣服同士がこすれる

- 高速で巻き取られるシート

- 粉体がチューブやホース内を移動する

こうした動きによって電子が移動し、一方の物質に余分な電荷がたまると、帯電状態になります。

そしてこの帯電物が、他の物体や人に触れたとき、一気に電荷が移動して「放電」が起こります。この瞬間に感じるのが、あの「パチッ」とくる静電気ショックです。

◆静電気による“見えないトラブル”とは?

一般家庭では静電気による影響はそれほど深刻ではありませんが、産業の現場では以下のように多くの実害を引き起こすことがあります。

①ホコリの付着による清浄度の低下

静電気によって帯電した表面には、空気中のチリやホコリが吸い寄せられます。

これにより、製品や部品の外観不良、異物混入リスクが増加します。

特に以下のような分野では致命的な問題になることも:

- 光学部品(レンズ、液晶パネル)

- 透明樹脂成形品(ディスプレイ、化粧品容器)

- 医療機器部品

- クリーンルーム内の製品や設備

➁ 材料の貼り付き・巻き付き

プラスチックフィルム、ラップ材、帯電性の高い包装シートなどが重なった状態で離れにくくなり、巻取りラインや加工機でのトラブルの原因になります。

これにより、

- 自動供給のズレ

- 断裁不良

- 過巻き、誤カットなど

といった生産性の低下を招くこともあります。

③ 粉体製品の飛散・混入

粉末状の材料や顔料、薬品などが帯電すると、容器内に貼り付いたり、意図せぬ場所に飛散したりすることがあります。

たとえば、

- 必要な量が計量できない

- 他の原料に混入してロット不良

- フィルターやノズルが詰まる

といった、精密な配合・製造が求められる現場では、製品品質や歩留まりに直結するリスクです。

④電子機器の破損・誤作動

最も深刻なのが、静電気による「電子機器へのダメージ」です。

例えば、半導体部品、プリント基板(PCB)、各種センサーは非常に微弱な電流で動作しています。

静電気の放電によるわずかな電圧でも、内部回路が破壊され、動作不良を起こす場合があります。

静電気放電(ESD)による障害の多くは、発生直後には気づかれないことが特徴です。

後になって不具合や異常として現れることもあるため、トラブルの原因特定が困難になります。

◆なぜ静電気は“厄介”なのか?

静電気は「目に見えない」ため、発生しているかどうかがわかりづらく、放置されやすい傾向にあります。

さらに、静電気の発生条件は以下のように複雑です:

- 湿度が低い(乾燥している)

- 対象物の材質(絶縁性が高い)

- 摩擦の程度や速度

- 接触面の形状や粗さ

また、気温や季節、作業者の衣類の素材、床材、機械設備の接地状況によっても静電気のリスクは大きく変動します。

つまり、同じ作業内容であっても、環境や条件によって静電気の発生頻度や強度は日々変化するのです。

◆静電気対策は「見えないトラブル」を防ぐ第一歩

静電気を完全に“ゼロ”にすることは難しいですが、発生を抑える、または帯電した電気をうまく逃がす工夫によって、そのリスクは大幅に軽減できます。

たとえば:

- 帯電防止剤の使用(表面処理)

- 作業者のアースバンドや導電靴の装着

- 湿度のコントロール(加湿器)

- 導電性マットや床材の設置

- 設備・機械の適切な接地(アース処理)

静電気のリスクが特に高い工程(粉体、フィルム、電子機器の取り扱いなど)では、静電気対策を組み込んだ製造設計・設備選定が不可欠です。

🔍静電気とどう向き合うか?

- 静電気は摩擦や剥離など、日常の中でも簡単に発生する。

- 製造・運搬・保管などの現場では、品質や安全に直結するリスク。

- 発生源が目に見えないため、気づいた時にはトラブルが進行していることも。

- だからこそ、予防的な静電気対策が大切。

製品の安定供給、安全な作業環境、そして品質の維持のために——

静電気をただの「不快な現象」と片付けず、現場に潜むリスクとして正しく理解し、しっかり対策を講じていくことが、これからのものづくりに求められています。