フィルム・包装材の帯電防止対策

異物付着を防ぐ方法

◆はじめに

ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PET)などのフィルムや包装材は、軽量で透明性・強度に優れ、食品・医薬品・工業製品の梱包に幅広く使われています。

しかし一方で、絶縁体であるため静電気を帯びやすく、異物付着や包装不良を引き起こすという課題を抱えています。

静電気は単なるパチッとした放電だけでなく、ホコリ付着、製品の外観不良、異物混入、さらには電子部品の破壊といった深刻な問題を引き起こすことがあります。

特に高速製袋ラインや自動包装機では、静電気が生産効率や製品品質に大きな影響を与えるため、帯電防止剤による対策が不可欠です。

◆樹脂フィルムと静電気の関係

①なぜ樹脂フィルムは静電気を帯びやすいのか?

樹脂フィルム(PP、PE、PET、PCなど)は電気をほとんど通さない絶縁体です。絶縁体表面は電荷が逃げ場を失い、長時間帯電したままになります。

例えば、ロール状フィルムの巻き取りやシート同士の剥離では摩擦帯電が発生しやすく、静電気電圧は数kV~数十kVに達することもあります。

②静電気が引き起こす具体的な問題

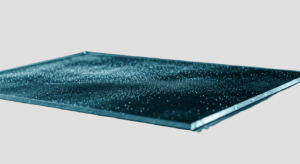

- ホコリ・異物付着:包装フィルムや光学フィルムの外観不良の原因に。

- 巻き取り工程でのトラブル:フィルムの蛇行、重なり不良、引っ掛かりが生じ、包装工程でトラブルが増加。

- 印刷不良:インクのはじきや濃淡ムラが起こり、歩留まりが低下。特に高精細印刷では、問題が顕著。

- 電子部品の破壊:半導体や液晶パネルを扱う工程でESD(静電気放電)破壊が発生。

- 作業者への感電不快感:安全上の問題や作業効率の低下。

◆静電気対策の基本

- 加湿による静電気低減

→ 工場環境の湿度を上げて帯電しにくくするが、設備コストや衛生管理の課題あり。 - 除電装置の導入

→ 静電気を中和するイオナイザーを機械ラインに設置。ただしメンテナンスコストが発生。 - 帯電防止剤の使用

→ 樹脂自体や表面に処理を行い、帯電を発生しにくくする。持続性や即効性があり、最も実用的。

◆帯電防止剤の種類

帯電防止剤は、樹脂フィルム表面に静電気を逃がす性質(導電性や帯電抑制性)を付与するものです。基本的な原理は大きく2つに分類されます。

①塗布型(表面処理)

- 製膜後のフィルム表面に帯電防止剤をコーティング

- 即効性が高く、必要箇所にだけ処理可能

- 印刷後やラミネート後の帯電対策にも利用される

②練り込み型

- フィルム原料に混合し、成膜時に均一に分散

- 長期的に効果が持続(移行型は表面に成分がにじみ出て静電気を抑制)

- 食品包装向けには安全規格(FDA・PL法対応)が必須

③導電フィラー型

- カーボンブラック、ITO、CNTを配合した特殊フィルム

- 高度な静電気管理が必要な電子部品包装に利用

◆帯電防止剤導入のメリット

- 異物付着の防止

→ 外観品質が安定し、食品・医薬品包装の信頼性向上。 - 生産性の向上

→ ラインでの貼り付きやシワ不良が減り、安定稼働を実現。 - 印刷適性・加工適性の改善

→ インク飛散やラミネート不良を防ぎ、加工歩留まりが向上。 - 安全性の確保

→ 静電気火花を抑制し、粉体包装時の爆発リスクを低減。

◆ 導入時の注意点

選定の際は、次の5つのポイントを考慮する必要があります。

- 基材適合性(PET、PP、PE、PCなど、密着性の確保が必要)

- 透明性の要求レベル(帯電防止剤によっては曇りが発生する場合があるため、試験導入が必須。)

- 耐久性(擦過、巻き取り、折り曲げに耐えるか)

- 環境条件(低湿度でも性能を維持できるか)

- 規制対応(食品包装向けではFDA、EU規制、RoHSなど)

🔍まとめ

フィルム・包装材の静電気トラブルは、異物付着・包装不良・印刷不良・安全リスクと多岐にわたります。

その解決には「帯電防止剤」が効果的であり、練り込み型・表面処理型・導電性フィルムを組み合わせることで、製品品質と生産効率を大きく改善できます。